যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি মোকাবিলায় বাংলাদেশের নীতিগত কৌশল

প্রকাশিত:

৬ এপ্রিল ২০২৫ ১০:১১

আপডেট:

৭ এপ্রিল ২০২৫ ০৭:২৪

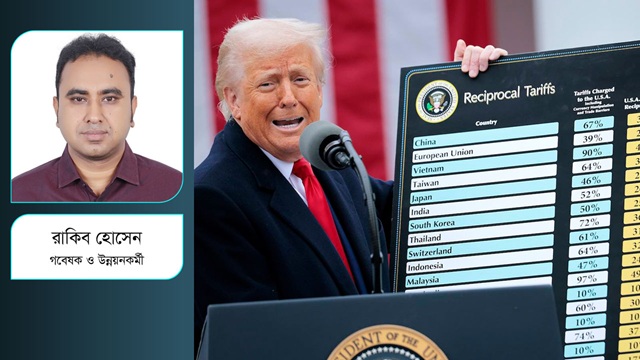

২০২৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন, যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করে, তাদের পণ্যের ওপরও যুক্তরাষ্ট্র পাল্টা শুল্ক (Reciprocal Tariff) আরোপ করবে। এই ঘোষণার ধারাবাহিকতায় ১ এপ্রিল ২০২৫ ট্রাম্প প্রশাসন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে—২ এপ্রিল থেকে নতুন শুল্কহার কার্যকর হচ্ছে।

ট্রাম্পের আরোপ করা এই বাড়তি শুল্কের প্রভাব এরই মধ্যে পড়া শুরু করেছে। রাতারাতি শেয়ারবাজারে পতন দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলোয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটি ১৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৩৭ শতাংশ করা হয়েছে এতে বাংলাদেশের রপ্তানি শিল্পে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে।

বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশের বেশি আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম প্রধান বাজার। নতুন শুল্ক আরোপের ফলে আমদানিকারকদের ব্যয় বেড়ে যাবে, যার ফলে ক্রয়াদেশ কমতে পারে এবং বিকল্প সরবরাহকারীর দিকে ঝুঁকে যেতে পারে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলো।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর ২০১৩ সালে জিএসপি মর্যাদা স্থগিত করায় বাংলাদেশ বর্তমানে মার্কিন বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার হারিয়েছে। যদি নতুন করে শুল্ক আরোপ করা হয়, তাহলে তা বাংলাদেশের রপ্তানির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে—যা দেশের অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ। এতে শুধু পোশাক খাত নয়, চামড়া, জুতা ও ওষুধসহ অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতও হুমকির মুখে পড়বে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্কবিহীন প্রবেশাধিকার না থাকায় বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান দুর্বল হতে পারে। এছাড়া বাণিজ্যিক অনিশ্চয়তা বিদেশি বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে রপ্তানিমুখী খাতে কর্মসংস্থান ও শিল্প বিকাশ ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

বাংলাদেশ বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকা থেকে উত্তরণের পথে রয়েছে এবং ২০২৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে LDC থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে প্রবেশ করবে। এর ফলে বাংলাদেশ বহু ধরনের বাণিজ্যিক সুবিধা ও প্রণোদনা হারাবে, যা রপ্তানি খাতে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনের তৈরি পোশাক রপ্তানি ৩০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের ৫৭.৭, ভিয়েতনামের ৪৮.৮, ভারতের ৪১.১, তুরস্কের ৩৬.৭, পাকিস্তানের ২২.১ এবং কম্বোডিয়ার ১৬ বিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় বাজার শেয়ার বর্তমানে চীন, ভিয়েতনাম ও ভারতের দখলে রয়েছে।

তবে নতুন শুল্কনীতির আওতায় চীন (৩৪ শতাংশ) ও ভিয়েতনামের (৪৬ শতাংশ) ওপর আরোপিত শুল্কহার বাংলাদেশের তুলনায় কম নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে আরও বেশি। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো খুব একটা বিশেষ প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা নিতে পারবে না। দেখা যাচ্ছে, ভারত (২৬ শতাংশ), পাকিস্তান (২৯ শতাংশ) ও তুরস্কের (১০ শতাংশ ) ওপর শুল্ক আমাদের চেয়ে কম।

এই ফাঁকে ভারত হয়তো লাভবান হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশ মূলত কম মজুরি ও স্বল্পমূল্যের উৎপাদন সক্ষমতার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তার অবস্থান ধরে রেখেছে। সেই কারণে এই শুল্কবৃদ্ধির তাৎক্ষণিক প্রভাব হয়তো সীমিত থাকতে পারে। আরেকটি সুবিধা হলো, বাংলাদেশ মূলত মধ্যম ও কম দামের পণ্য রপ্তানি করে। এসব পণ্যের দাম যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ২০ থেকে ৬০ ডলারের মধ্যে।

অন্যদিকে ভিয়েতনাম, চীন বা এমনকি ভারত এখন উচ্চ মূল্যের পোশাক রপ্তানি করছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত এখনো আন্তর্জাতিক বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্য প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম। ফলে তারা যতটা আক্রান্ত হবে, বাংলাদেশ ততটা হবে না বলেই ধরে নেওয়া যায়। তবে এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এখনই নির্ভুলভাবে অনুমান করা কঠিন।

একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়—শুল্কনীতি ও বাজার প্রবেশাধিকারে কূটনৈতিক সমাধান ছাড়া বাংলাদেশের এই প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা ভবিষ্যতে ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা বৈশ্বিক বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য যেসব পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে, সেগুলোই হবে এই শুল্কের প্রকৃত প্রভাব।

বাংলাদেশের শুল্ক কাঠামো পুনর্বিবেচনার সময় এখনই

রিসিপ্রোকাল ট্যারিফ বা পাল্টা শুল্কনীতির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান স্পষ্ট—যেসব দেশ মার্কিন পণ্যের ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করে, তাদের পণ্যের ওপরও সমপরিমাণ বা প্রায় সমান হারে পাল্টা শুল্ক আরোপ করা হবে। এই বাস্তবতায়, যদি বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে চায়, তাহলে এখনই আমাদের ট্যারিফ, প্যারা ট্যারিফ ও সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে একটি অতিরিক্ত সুরক্ষামূলক শুল্কনীতি অনুসরণ করে আসছে, যা বহুক্ষেত্রেই WTO-এর নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর গড় শুল্কহার প্রায় ৭৪ শতাংশ, যার প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছে।

সব মিলিয়ে ট্রাম্পের এই শুল্ক ঘোষণার রেশ দীর্ঘস্থায়ী হবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের উচিত যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর শুল্ক হ্রাস করা, আমদানির ক্ষেত্রে মার্কিন পণ্যের অগ্রাধিকার দেওয়া। শুল্ক ও কর কমিয়ে কৃত্রিমভাবে আমদানি বাড়ানোর উদ্যোগ টেকসই হবে না।

দেশে যদি মার্কিন বিনিয়োগ আনা যায়, তবে স্বাভাবিকভাবেই আমদানি বাড়বে। কারণ, তখন মার্কিন উদ্যোক্তারা তাদের কারখানা ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিজ দেশ থেকে যন্ত্রপাতি ও উপকরণ বাংলাদেশে আমদানি করবেন। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তরের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করেছে ৮৩৬ কোটি ডলারের পণ্য।

বিপরীতে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করেছে ২২১ কোটি ডলারের পণ্য। এই হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি ৬১৫ কোটি ডলার। ফলে ট্রেড ব্যাল্যান্স এখনো বাংলাদেশের পক্ষেই রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়—শুল্ক কাঠামো পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ তার বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্বার্থ ও রপ্তানির প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে সক্ষম হতে পারে।

শুল্ক আরোপের পর বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশ নানামুখী নীতি গ্রহণ করছে—কেউ শূন্য শুল্কের ঘোষণা দিয়েছে, কেউ আবার পাল্টা শুল্ক বাড়িয়েছে। বাংলাদেশের জন্য বাস্তবসম্মত পথ হলো দ্বিপক্ষীয় কূটনৈতিক আলোচনা। কারণ, আমরা যে পণ্য রপ্তানি করি, তা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের প্রান্তিক ও মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য উপযোগী।

পাশাপাশি, তৈরি পোশাকে ব্যবহৃত তুলাও আমদানি করি যুক্তরাষ্ট্র থেকেই। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শুল্ক ইস্যু সমাধানে ইতিবাচক অগ্রগতি হবে বলে ইতিমধ্যে আশা প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। যদি এই বাস্তবতা যুক্তিসংগতভাবে উপস্থাপন করা যায় এবং যুক্তরাষ্ট্র তা বিবেচনায় নেয়, তাহলে বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানিতে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়ার চিন্তা করতে পারে, যা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ভারসাম্য ও সম্পর্ক জোরদারে ভূমিকা রাখতে পারে। মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে কূটনৈতিক সংলাপ জোরদার করতে হবে। ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিক ও ওয়াশিংটনে আমাদের মিশনের মাধ্যমে আগেভাগেই বাণিজ্য সমস্যা মোকাবিলায় যৌথ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

বাংলাদেশের উচিত World Trade Organization (WTO) ও অন্যান্য আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠনগুলোয় কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এসব প্ল্যাটফর্মে আমাদের কণ্ঠস্বর জোরালো করতে হবে, যাতে উন্নয়নশীল দেশের বাস্তবতা এবং বৈষম্যমূলক শুল্কনীতির প্রভাব তুলে ধরা যায়। তবে বাস্তবতা হলো, বর্তমানে WTO-এর কার্যকারিতা বিশ্বজুড়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

বাণিজ্যযুদ্ধ, ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সংগঠনগুলোর ওপর আস্থা অনেকটাই নড়বড়ে হয়ে উঠেছে। এই অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, বাংলাদেশকে নিজেদের কৌশলগত অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে হলে, বৈশ্বিক বাণিজ্য প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় ও পরিপক্ব অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাংলাদেশের রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতিকে টেকসই রাখতে হলে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে আরও স্থিতিশীল ও বহুমুখী করে তুলতে হবে। তৈরি পোশাক খাতই এখনো দেশের প্রধান রপ্তানি আয়ের উৎস, তবে একক নির্ভরতা কোনো অর্থনীতির জন্য দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক নয়। এই বাস্তবতায়, আমাদের প্রয়োজন উচ্চমূল্য সংযোজিত পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানি সম্ভাবনার সম্প্রসারণ। একই সঙ্গে কর কাঠামো সংস্কার, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ এবং অবকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া জরুরি।

তদুপরি, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্ক সুবিধা কমে গেলে তা মোকাবিলায় বিকল্প বাজার অনুসন্ধান ও প্রবেশাধিকার বাড়ানোর লক্ষ্যে আঞ্চলিক বাণিজ্য জোট এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (Free Trade Agreement-FTA)-তে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ আরও গভীর ও কৌশলগত হওয়া প্রয়োজন। সবশেষে বলা যায়, মার্কিন নীতির ভবিষ্যৎ গতিপথ পর্যবেক্ষণ করে এখনই জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় একটি সুস্পষ্ট, দূরদর্শী ও তথ্যভিত্তিক কৌশল গ্রহণ করাই হবে সময়োচিত পদক্ষেপ।

রাকিব হোসেন ।। গবেষক ও উন্নয়নকর্মী

[email protected]

সম্পর্কিত বিষয়:

আপনার মূল্যবান মতামত দিন: